ロックボルトでは、地山の周面摩擦抵抗値と削孔した孔の表面積を掛ければ、引張り力が得られるのは周知の通りです。

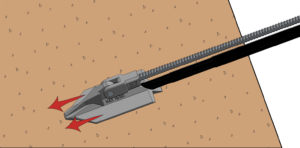

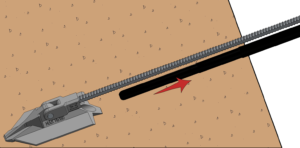

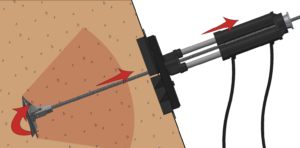

では、下記のようにアンカーヘッドと地盤の支圧抵抗から引張り力を得るアースアンカーでは、設計引張り力をどうやって求めればいいでしょうか。

この点の不明瞭さが、日本でアースアンカーが全然普及してこなかった要因だと思っています。 グラウトを使わず施工は非常にシンプルなのですが、その分、設計段階では不確かな要素が多くなっていました。

当社が金沢大学とアースアンカーについて共同研究を実施している目的は、そのメカニズムを明らかにして、アースアンカーの設計方法を確立するためです。

今回は、そんな実験データの一部を紹介したいと思います。

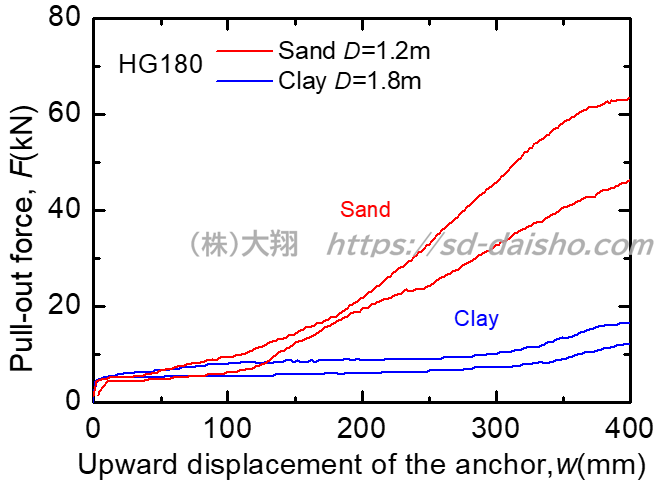

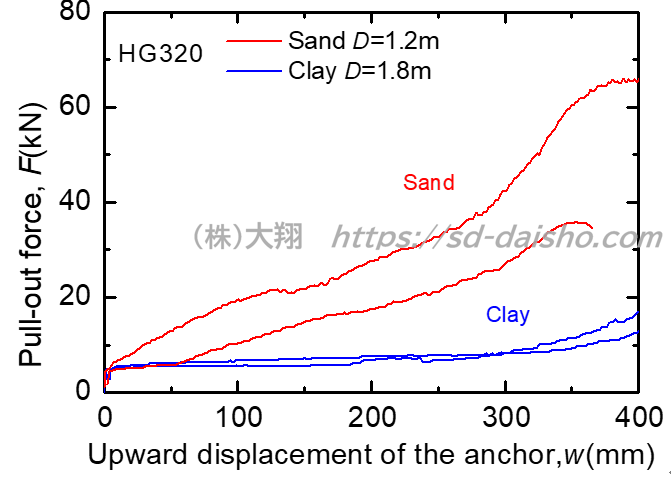

下記は、粘性土と砂質土条件下でのアースアンカーの引張り力と変位量の関係です。

ここでいう変位量は、アンカーを所定深度まで打ち込んでからジャッキで引張ってヘッドを開かせるまでと、極限引抜き試験のようにその後も載荷を続けた変位量です。

実際の工程では、設計引張力が確認できた時点で載荷を終了します。なので、ロックボルトの確認試験みたいな感じですね。

下の結果から、アースアンカーの引張り力発現の傾向は、砂質土条件(赤)と粘性土条件(青)で明らかに異なることがわかります。

砂質土と粘性土で傾向が違うことくらい、やる前から想像はつくのですが、実際に現場でデータを採取したかどうかは大きな違いを生みます。欲しい条件下での現場実験って、できそうで意外とできないものです。これは設計方法を考える上で、非常に役に立つデータとなりました。

金沢大学とかれこれ3年ほどこんなデータを地道に集めて、解析をして、学会で発表をしてを繰り返しています。

急傾斜地編-120x120.png)