個人的に鉄筋挿入工の確認試験の計画書を作成していると、計画最大荷重の設定にいつも悩みます。

みなさまはどう決められていますか?

よく引用されるであろう地盤工学会の『地山補強土工法 設計・施工マニュアル』には、確認試験の計画最大荷重について、設計引張り力あるいは設計許容周面摩擦抵抗力に相当する引張り力とする(設計引張力とは、安定解析の結果から補強材に作用する最大引張り力である)、という趣旨の記載があります。

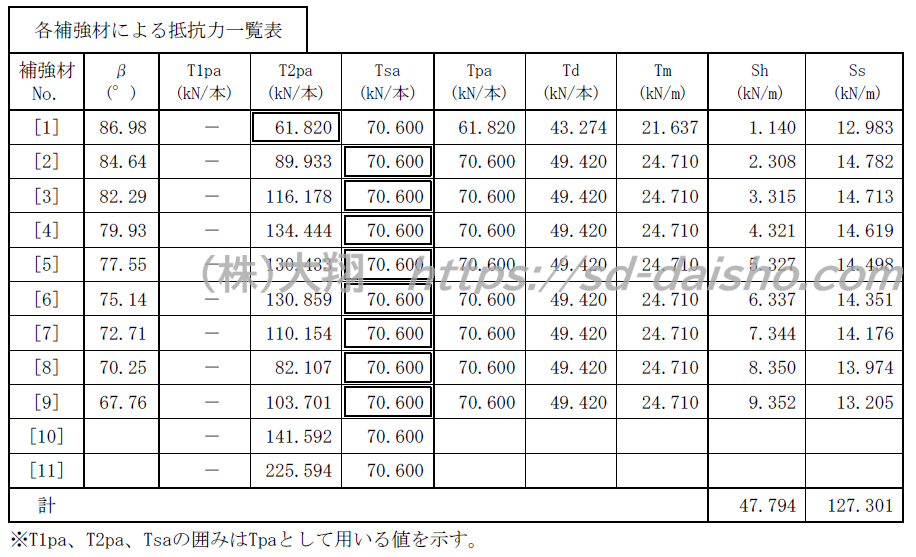

たとえば架空の法枠工現場、下記ケース①があったとして、鉄筋挿入工の確認試験の計画最大荷重を何KNに設定されますか?

1本あたりの設計引張力Td(kN/本)を計画最大荷重として設定される方が多いでしょうか?

そのとき、補強材No.1の計画最大荷重の取り扱いはどうされますでしょうか?

個人的には、この場合ならTdをすべて50.0kNに統一したいところです(小数点以下切り上げで)。1段目のみ最大荷重がTd=44.0kNより大きくなってしまいますが、Tpa(T2pa)が62.0kNあり、さらに実際は無視されているT1pa分もあるので、Tdを揃えても問題ないと考えます。

実際に斜面がすべり始めた時は、補強材にTpaすべてが作用するわけではないということで、安全側を見越してTdは、Tpaの70%として計算されています。なので、単純に引張るような確認試験では摩擦力がまともに働くのでTpaの値に余裕があれば安全な気がします。

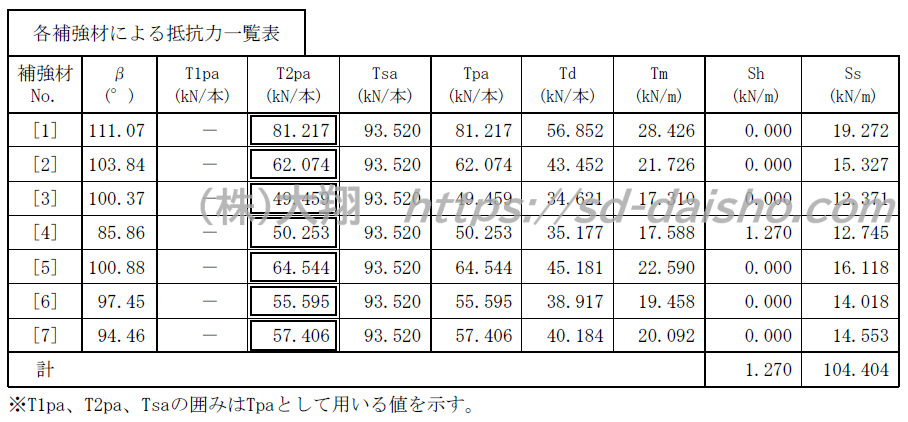

では、架空の法枠現場ケース②として、下記はいかがでしょうか?

この場合でも、Tdを57.0kNに統一したいのが本音です。ただし、各段のTdの最小値は35.0kNです。しかもTpaの最小値まで約50.0kNで57.0kNを下回ります。こうなるとTdを補強材の各段ごとに別々に設定するのが妥当そうなのでそうせざるを得ないといったところでしょうか。

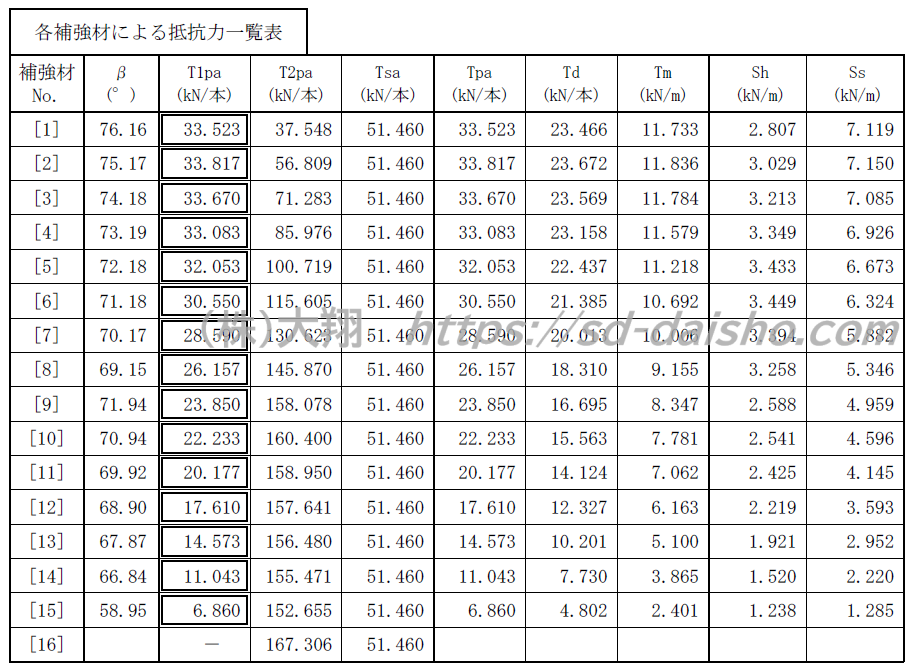

しつこいですが、最後にケース③です。

この場合は、Tdの最小値こそ5.0kNですが、T2paが十分に大きいです。確認試験は単純に引っ張るだけなのでT2paの摩擦力も働き、Tdを24.0kNで統一しても絶対抜けないはずです。なので、24.0kNで統一して法面全体からランダムに引張るような計画書を作成したいなあと考えたくなります。

みなさまはどのように考えられるでしょうか?

No.15などは初期荷重にも満たないからそもそも引っ張らない、という考え方の方もおられるでしょうし、いろいろかと思います。

こうやって確認試験の計画書を書いていると、T1paとT2paの最小値からTpaが決まっている場合、Tpa(Td)をみているようで、T1paとT2paのトータルの値で引張れているので確認試験の目的とは?と考えてしまいます。

そして、Tdで引張っていると引張試験としては、そもそもTpaの70%の値なので抜けなくて安全側でやっているような気分になりますが、Tdを満たせたとして確認試験のような単純な摩擦抵抗力を考える試験でです。そもそもTpaが満たせる前提での7割の値がtdなのでそう考えると、そのおおもとのTpaで試験される派もたくさんいらっしゃいそうです。

何が言いたかったかわからなくなってきたので、もうやめます。

ようは、設計断面の各段のTdに縛られて、法面全体を各段個別の最大試験荷重で試験するのはできたら避けたいのですが、みなさんそのあたりどうされているのかなって問いかけたかっただけです。