大雨とコロナ禍という二重苦の中でのお盆休みとなっていますね。雨なので室内でと思うと,感染が気になるので本当に何もできないです。そんなこんなで,鉄筋挿入工(Soil nailing)の歴史を辿るという,気色の悪い一日を過ごしてしまいました。

各国で鉄筋挿入工が導入され始めた時期を調べ,それぞれの鉄筋挿入工の基準書を集めましたので,紹介します。

まず,NATMからヒントを得てSoil nailing (鉄筋挿入工)として形をなして初めて実用された記録は,1972年のフランスです。鉛直高20m程度の線路沿いの切土を補強するために使われました。同時期にドイツでも多くの現場で実用化されました。鉄筋で補強された土塊は,疑似擁壁のように機能するというのは,鉄筋挿入工の説明をする際によく使いますが,その機能はこのころからすでに実証されていました。

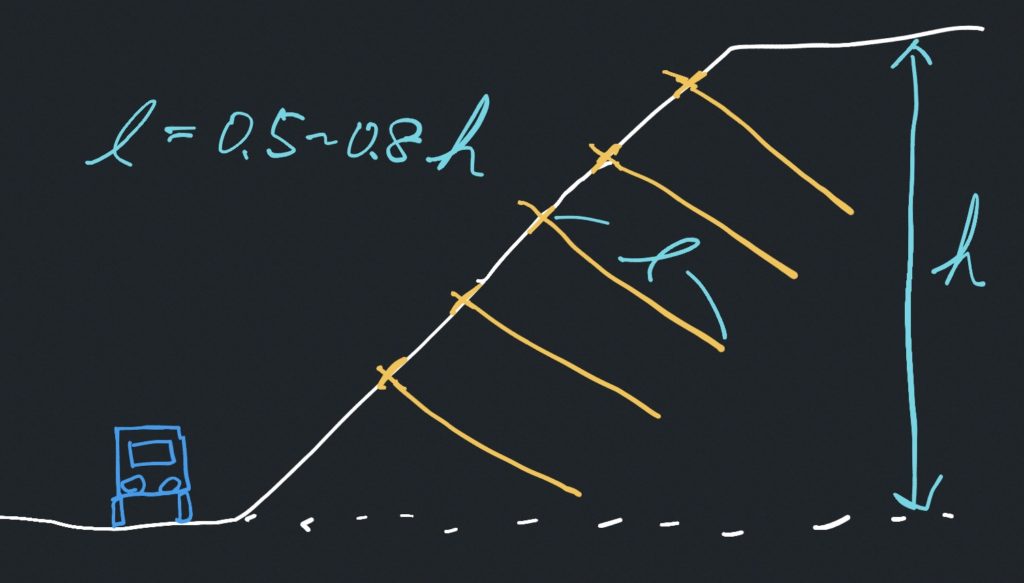

このころ,鉄筋挿入工の補強材長さは,擁壁や斜面の鉛直高の0.5~0.8倍として設計されていました。諸外国では今でもこんな風に設計されていると思います。そのため,補強材長が10m以上の鉄筋挿入工というのは日本以外では普通の話です。

北アメリカでも切土時の仮設用途などを主に1970年代頃に導入されました。意外にもイギリスで本格的に導入が進んだのは2000年代に入ってからのようです。

アジアの話をすると,香港には1980年代に導入されています。香港の斜面防災の意識はかなり高く,鉄筋挿入工の技術も進んでいます。アジア圏の代表基準というと,香港のGeoguide7です。

では,日本にはいつ入ってきたかというと,1982年九州の八木山バイパスの施工に使われたという論文があります。数年後国内最初の技術書がJHによってまとめられ、その後おなじみのグレーの技術書が詳しくまとめられます。

Soil nailingは「鉄筋挿入工」として,日本でだけ明らかに独自の発展を遂げています。日本以外では普通に20mに迫るような10m超えの補強材の設計がなされています。

日本で鉄筋挿入工が7mくらいまでなのは工学的な理由ではなく,施工性(削孔機の性能)や経済性の観点からとされています。したがって,外国では経済性を考えずにひたすら長く掘っているだけ,北米などのようにそもそも切土中の仮設用途が多いので,グラウンドアンカーを使うよりも,削孔長の長い鉄筋挿入工でいう理由もあるでしょう。

それでも納得できないのは,東南アジアの企業から実績を見せてもらったり,現場に連れて行ってもらうと,永久構造物として斜面を補強している例でも,この山でそんな長い設計する必要ある?という例を数多く見たからです。

日本以外の鉄筋挿入工では,頭部をshotcreteと呼ばれるような吹付モルタルで覆うものや,頭部を現場吹き付けのコンクリートブロックに埋め込んだものが多いです。そもそも鉄筋挿入工の後にモルタルで覆ってしまうため,疑似の重力式擁壁と呼ばれ出したのだと思います。モルタルを使わないパターンでは,TECCOネットなどを使った高強度ネット,くもの巣ネットみたいな工法が一般的です。それ以外には独立した支圧板があるくらいで,日本のように多種多様なのり面工は存在しません。

したがって,日本と諸外国の鉄筋挿入工の補強材長さに違いが生まれるのは,のり面工が原因ではないかと考えています。

JHの技術書も根本的な大筋は各国のものと同じはずです。しかし,法枠工などののり面工と鉄筋挿入工の組み合わせや,その構造計算手法に少し日本独自のものがあって,それが鉄筋挿入工として効率的な設計に繋がっていそうです。のり面工低減係数やのり面工係数は,各国の基準にもあるにはありそうなので,そのうえで何か独自のものがあると考えられます。

数年前から気になっているので,これを機に各国の基準書を読んで,深堀していきたいと思います。

以下は,我々が愛読しているJHのグレーのあれに相当する各国のそれです。