これまでのアースアンカーの実験は、水平地盤で行ってきました。

そこで、今年度は斜面での実験を始めています。

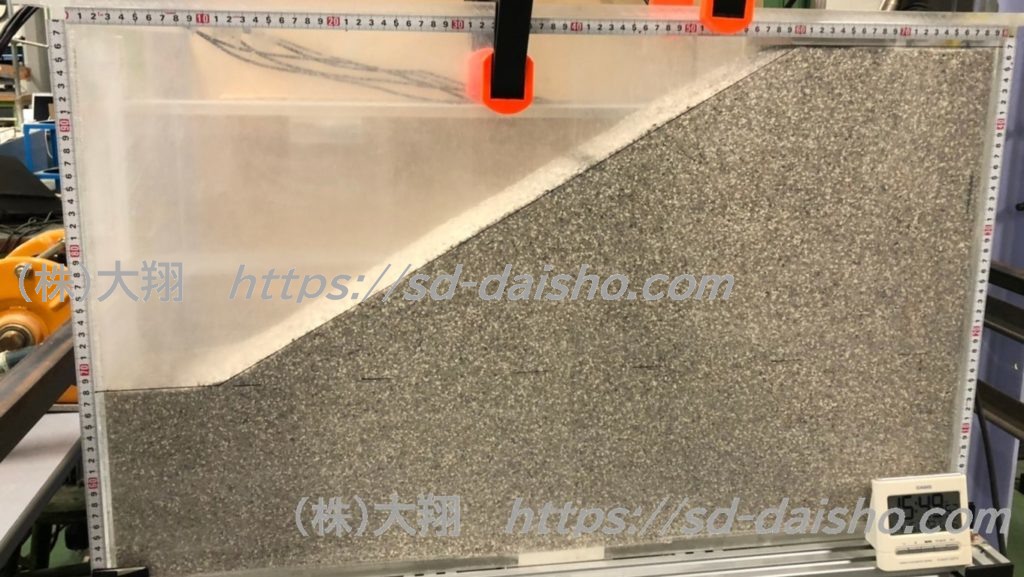

最初の実験ケースとして、内部摩擦角φ=42°の砂を相対密度が約80%になるように締め固め、傾斜30度の模型斜面をつくりました。

天端部分に載荷することで斜面を意図的に破壊し、その後の実験のためにすべり線の発生位置を把握しています。

今回は、破壊した斜面の実際の動きについて、FEM解析によって推測していた結果と比べながら紹介します。

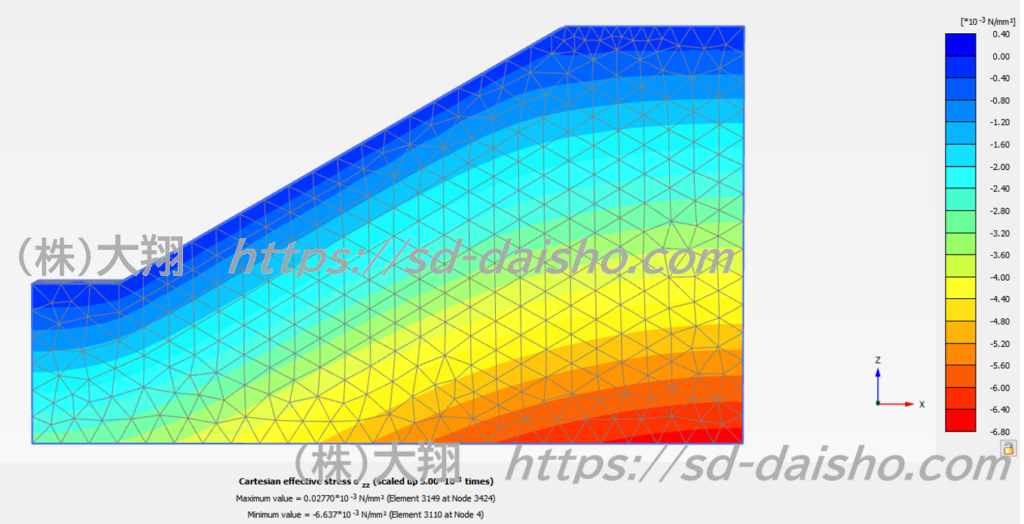

載荷前の初期の応力状態は、もちろん下記のような状態です。

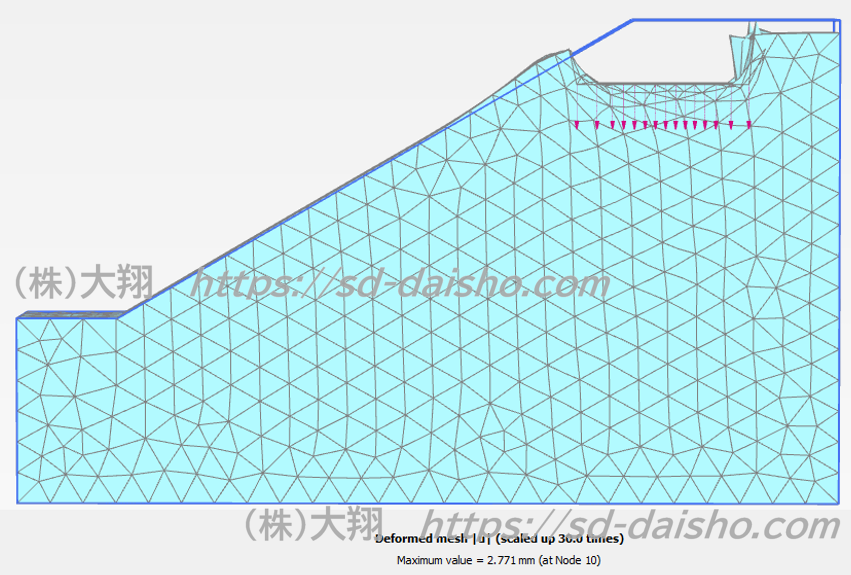

この砂でできた斜面の天端を載荷して破壊してやると、下記のように変形して破壊されると予想できていました。

実際に破壊した結果とは、細かい形状は多少異なりますが、だいたい予想通りに破壊されていることがわかります。

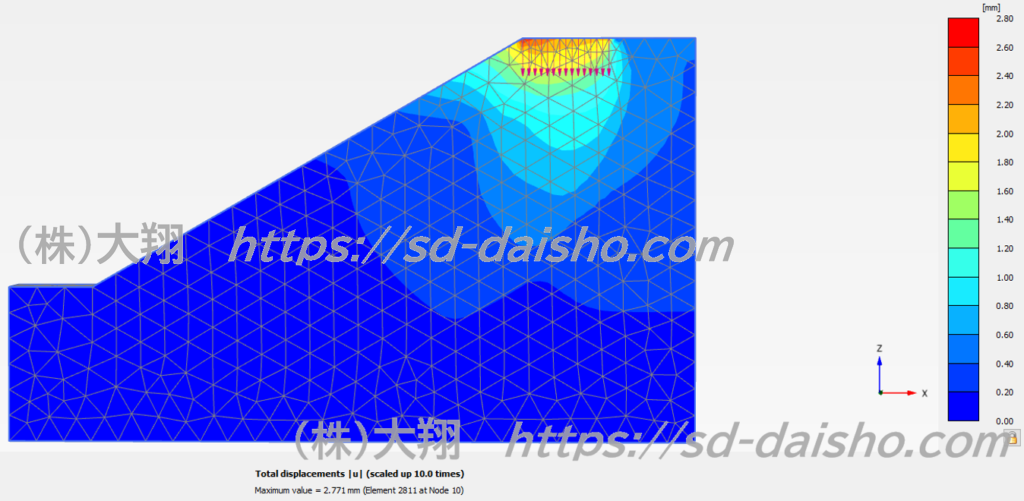

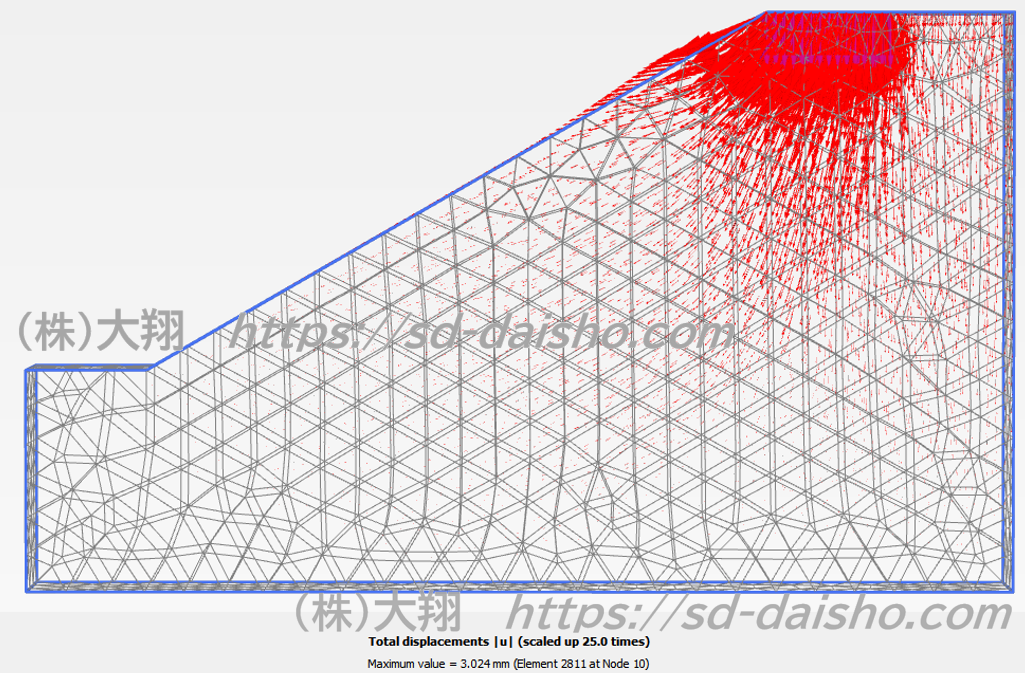

斜面が破壊されるにあたって、地盤の変位状況を予測していたのが下記の図です。

実際の崩壊後の形状と見比べてみると、明るい水色の部分が動いてせり出したことが理解できます。

この変位を矢印で表現すると、もっと視認しやすくなります。

実際の写真と見比べて、これでぱっと見で変位した箇所はだいたいわかりました。

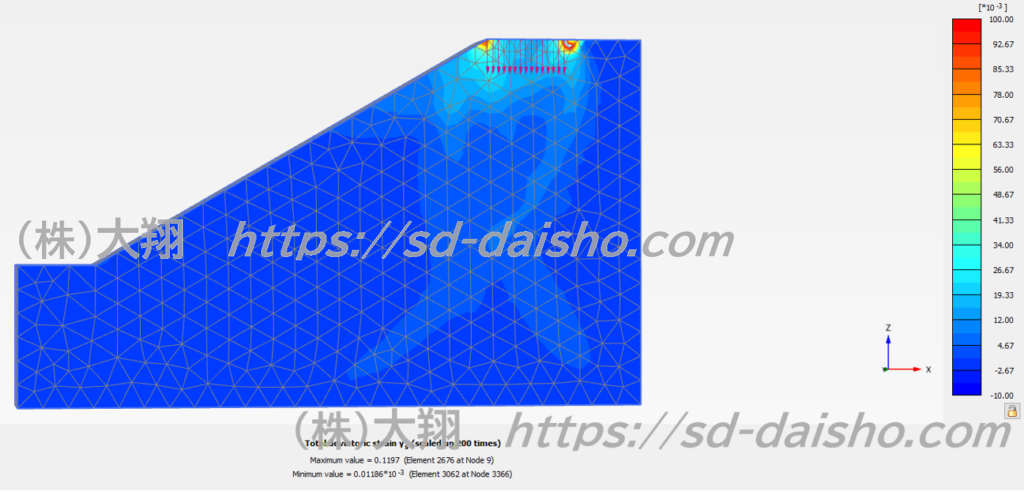

ただ、すべり線を推測するには、せん断ひずみが発生した箇所を見つけたいところです。

上で変位量が濃かったところに、せん断ひずみが発生してすべり線となっていそうなことがわかります。

さらに、もっと深いところでもせん断ひずみが発生していそうです。また、そのすべり線と直交する形でもひずみが生じています。

では、実際の斜面の土粒子はどう動いていたでしょうか?

斜面が破壊している際の土粒子の動きは、画像解析によって追いかけていますので、

次回は、実際に崩壊した斜面の土粒子の動きを紹介します。